INFECTION∧DISCRIMINATION

差別とは、手段であり武器である。

「ダメ!コロナ差別!」という見出しのポスターに、何とも言い難い違和感と心地悪さを覚えました。私たちは、いまだこんなにも当たり前のことをわざわざ掲示しなければならないのか、と。しかし、見方を変えれば、この一枚のポスターが、社会には差別があるという厳然たる事実を明らかにしているといえます。いつまでたっても無くならない、この差別なるものを、ただ否定するだけで良いのだろうか。この時、自分はそんな訝しさの輪郭を見たような気がしています。

COVID-19の流行によって錯綜した2020年。

流布される真偽不明の情報に、社会が動揺を引き起こされるインフォデミックと呼ばれる状態は、ウイルスそのものの脅威を凌ぐほどの混乱と、コロナという新たな差別を生み出しました。

感染症に限らず、人種、身分、職業、階級、学歴、LGBTなどそれぞれの差別を無くそうという運動がなされてはいるものの、依然として「その気持ち」は人間の内側に巣食っています。

なぜ、 差別は無くならないのか。

なぜ、 差別をしてはいけないのか。

なぜ、 差別はダメなのか。

この疑問に向き合うために、自分たちは岡山県の南東部にある長島を訪れました。

ここには、かつてハンセン病患者の強制隔離施設があり、大勢の人生を奪い去った負の遺産が残っています。光彩陸離たる風景からは想像もできませんが、長島は日本における感染症と差別の歴史を象徴する場所のひとつでもあるのです。

島内の史跡や資料館の展示を巡れば、過酷な収容所生活を強いられた人々の苦悩や悲しみといった深淵なる闇と同時に、そんな境遇にあっても懸命に生きた人たちの光る姿が浮かび上がってきます。彼らは艱難辛苦と闘いながら、文化や芸術を拠り所として多くの作品を残しました。なかでも、彼らの綴った数々の短歌は、私たちには計り知れない心情をまざまざと語りかけてきます。ハンセン病の大歌人 明石海人の詩集「白描」にある“天刑”で始まり“天啓”で終わる序文には、その苛烈さに魂を揺さぶられました。

彼らを強制隔離するという政策が間違っていたことは誰にも否定できません。しかし、当時の時代背景や医学水準、社会状況などを総合的に判断すると、現在という高みから全面否定することはできないという見方もあります。隔離を主導した人たちが必ずしも禍々しい敵対心を抱えていたとは断言できないとすると、差別と悪意を同じものと捉えるべきではありません。

治療法が確立し、らい予防法が廃止され、長島に「人間回復の橋」と呼ばれた邑久長島大橋が架かった後も、ハンセン病患者への差別や偏見は消え去りませんでした。いまでも、忌避感を拭えていない人は少なからずいます。法律を正し、啓発を続けても、差別は完全には無くならない。長島を訪れたことで、痛烈にこのリアリティを感じました。私たちは未知のもの、自分とは異なるものを意図せず拒否してしまいます。しかし、これを差別だと断罪して悪しきものだとすることはできません。なぜなら、私たちは聖人君子ではなく、人間だからです。「差別はダメだ」という言葉は欺瞞に満ちており、真実を覆い隠しているに過ぎません。

「差別とは、撲滅すべきものであると同時に、肯定せざるを得ない人間の業である」、 本稿ではあえてそう述べたいと思います。求められるべきは、差別という行為が、他者を分断して自らを保身する手段であり、誰かの人生を奪うほどの武器であることをきちんと認識することです。私たちの指先は、片時も離れることなく、その武器の引き金に掛かっています。皆が同じ武器を持ち、それを自制しているにも関わらず、SNSをはじめとするインターネット上などで、緊張感すらないままに武器を乱射している人たちの言動には、責任感を欠いた痛ましさを感じずにいられません。スケープゴーティングに取り憑かれてしまった彼らの無自覚こそ、秩序を破壊する悪だと見なされるべきでしょう。無知が引き起こす恐怖心によって、私たちはしばしば揺れ動きます。だからこそ、他者を理解することに努め、情報を咀嚼しなければなりません。

それでも、貴方は本当に引き金を引くのか。

この決断には熟慮と覚悟が必要なのです。

人類の歴史は人権獲得の歴史でした。それはいまも続いています。ハンセン病の歴史、長島の光と闇から学びながら、いまこそ差別と真正面から向き合わなければなりません。コロナを天啓にできるか否か、それは私たちに課せられた未来への命題です。

PLUG Magazine編集長 山本佑輔

ナガシマへ。

これから紹介するのは、瀬戸内にある とある島の情景ではあるが、

この長閑な島にあるのは

人間の心が生み出す しごく曖昧で 危うげな境界である。

今から32年前に、ようやく架かったという 白く短い一本の橋を渡った先にある、 長島愛生園。

水色の空の下、海面を駆けぬけていく爽やかな風。

行き着くところも曖昧なまま歩く

乾いた道の先を覆うのは、濃密でつややかな緑。

今では普遍を思わすような静穏な島の、すべてが 只々美しかった。

“差異”と“同一”の見えない壁の、繰り返されてきた生と死の、

今ではかすかになってしまった痕跡の上に

自然は茫洋と生い茂っていた。

見えなかったもの、見ようとしなかったもの、意識せずとも遠ざけていたもの。

これは、それに対する答えを各々が求めて歩いた記録である。

邑久長島大橋

昭和63年に架けられた、邑久長島大橋。国立療養所「長島愛生園」がある岡山県瀬戸内市の長島と本土を結ぶ唯一の橋。離島という環境が隔離に適していると考えられていた昭和5年に、長島愛生園は開園した。戦後使用された特効薬によって、ハンセン病は治る病気となり、入所者達は退所が認められるようになったが、ハンセン病への社会の理解を得られることは難しく療養所を出たくても出られない人が多かったという。長島大橋が架かるまでの半世紀、往来の手段は船舶のみだった。島と本土の間は、わずか約30メートル。長期にわたる島での療養生活で、家族や親族とも疎遠になり、退所後も帰る場所がなくなった入所者が、十数年に渡り声を上げ続けてようやく架橋を実現させたという経緯から「人間回復の橋」とも呼ばれる。

歴史館(旧事務本館)

昭和5年の開園当時、ハンセン病は感染症ということはわかっていたが有効な治療法がなかったため、国策として療養所への隔離が行われた。昭和22年頃日本ではじめて特効薬が使用され、やがて完全に治癒できるようになったが、それでも隔離政策は平成8年の「らい予防法」廃止まで長い年月の間続いた。長島愛生園の開園時に建てられた旧事務本館では、園の運営に関する事務が平成8年まで行われていた。職員や関係者が使用していたこの旧事務本館に、入所者は立ち入ることができない時代があった。そして平成15年、愛生園の多くの遺産を内包し、歴史を語り継ぎながらハンセン病の歴史を学ぶ施設、「長島愛生園歴史館」として新たなスタートを切った。(見学は要予約/長島愛生園 TEL.0869-25-0321)

歴史館にて

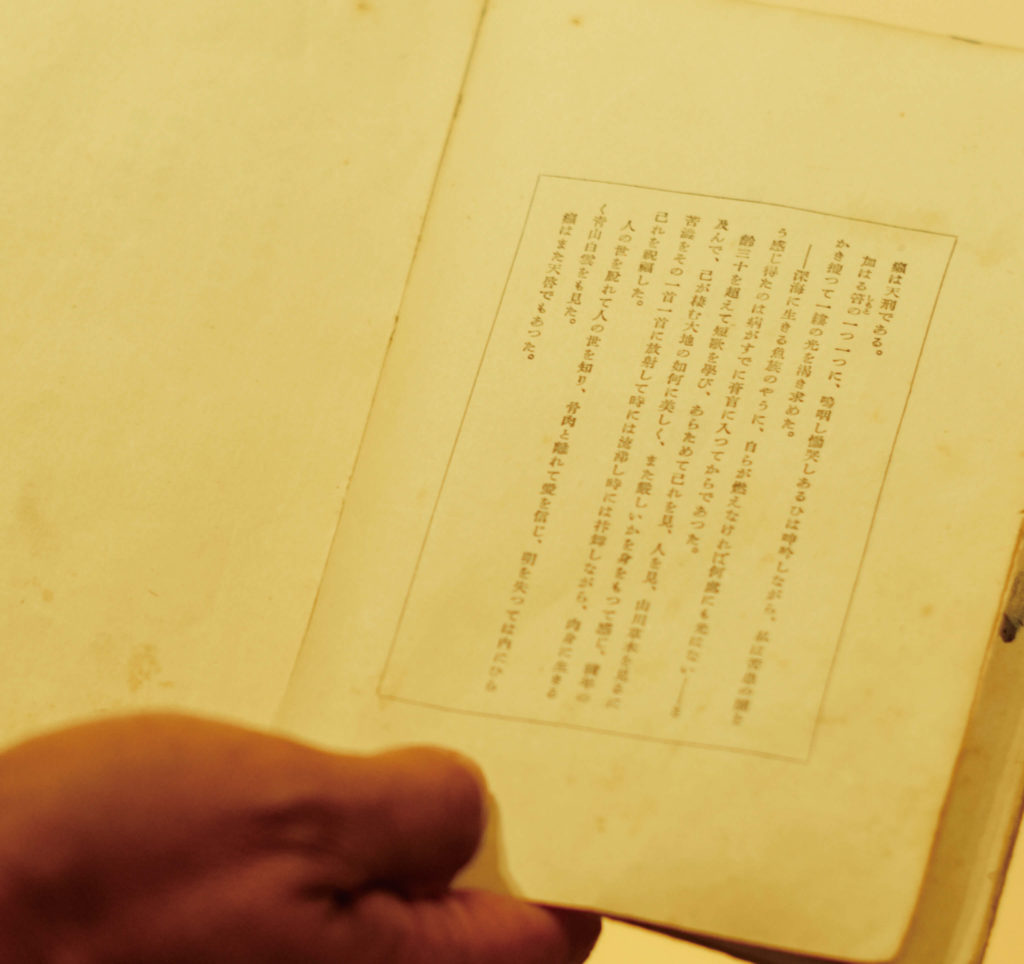

館内には当時のハンセン病政策や出来事を紹介する展示室や映像室、入所者の作品を展示するギャラリーがある。写真右は、入所後、隔離生活を強いられながらも、文学活動に励み、現在ではハンセン病文学を代表する大歌人と称される明石海人が、死の直前に残した歌集「白描」の初版本。彼の死後、「白描」は大ベストセラーとなり、現在でもハンセン病文学の代表的作品と評価されている。写真左は、展示室に設置された長島愛生園のジオラマ。職員エリアと患者エリアを隔てる境界線を境に、往来はごく限られたものであり、患者が職員エリアに入ることは無かった。

そむけたる医師の眼をにくみつつ 肯ひがたきこころ昂ぶる

私と目を合わそうとしない医師のその目を憎みながら 診断の結果を信じたくない気持ちが昂ぶるばかりだ

診断を今うたがはず春まひる癩に堕ちし身の影をぞ踏む

診断の結果はもはや疑う余地もないこの春の日の真っ昼間 癩(らい)という身に落ち込んだ私の影を踏みながら歩いて行く(白描 第二章 発病 より 二首)

患者収容桟橋

入所者はこの患者収容桟橋から島に上陸した。収容される者は一般の乗客とは区別された患者専用車両で岡山駅まで運ばれ、駅から虫明港までは護送車で、さらに患者専用船に乗って収容された。桟橋に近づくにつれて迫ってくる収容所や塀に囲まれた堅牢な監房の姿を否応なく見せつけられ、入所者にとっては、この桟橋が社会や家族との別れの場となった。この桟橋は患者専用で、職員が利用するのは別の桟橋であった。桟橋も入所者と非入所者とは厳しく区別されており、島内においても感染者と非感染者との隔離は徹底されていた。

父母のえらび給ひし名をすてて この島の院に棲むべくは来ぬ

両親がつけて下さった本名を捨て別の名前を名乗りこの島の病院に住むためにやって来た

(白描 第十四章 深海の魚族のように より)

収容所(回春寮)

収容桟橋から島に上陸した患者たちはまずここに収容され頭の先から爪先まで隈なく身体検査をされて入所の手続きをした。その際、園が必要ないと判断した持ち物はすべて没収された。その他の所持品は衣服とともにホルマリン消毒された後、返却された。逃亡防止のためにお金も没収され、代わりに園内でのみ使用できる「園内通用票」と呼ばれるブリキの貨幣が渡された。患者はクレゾールの入った消毒風呂に入り、全身を消毒されて、男は縞、女は矢絣の着物を渡された。その後体の検診から病歴、その他の入所手続きが済むまで約1週間をここで過ごした。入所者としての島での生活はここから始まった。

語るべき人もあらなく 霞たつれんげ花野を一日さまよふ

話しかける人は誰一人なく霞がたちこめれんげ咲く花野を一日さまようことよ

(白描 第四章 次女の死 より)

光ヶ丘「恵の鐘」にて

島のほぼ真ん中、海抜約60メートルの光ヶ丘の頂上にある「恵の鐘」、その傍に建つ石碑の先には小豆島が見える。昭和5年頃からハンセン病患者を地域から追い出し療養所に送り込む「無らい県運動」が展開されたことで、入所者が激増し食糧や住宅が不足するという状況が起こった。入所者はこの場所で飲まず食わずの命がけの抗議をし、恵の鐘を鳴らして生活改善を訴えた。初代の鐘はその抗議の際に壊れ現在の鐘は3代目にあたる。恵の鐘がある場所からは瀬戸内の美しい海を見渡すことができるが、ハンセン病患者の中には病の進行による視力低下や失明といった障害があり、はっきりとその景色を臨むことは叶わなかった。

拭へども拭へども 去らぬ眼のくもり 物言ひさして 声を呑みたり

拭いても拭いても去らない目のくもりよ事の深刻さにはっと気づいて言葉の途中にして声を呑んだ

(白描 終章 生くる日の限りより)

納骨堂へ向かう

「もういいかい 骨になっても まあだだよ」 これは同じ長島にあるもうひとつの国立療養所である、邑久光明園の入所者が詠んだ川柳。骨になっても故郷や家族の元に帰ることができない「終生隔離」を意味している。約3600柱の遺骨が眠る愛生園の納骨堂(万霊山)へ向かう途中で、偶然出会ったおじいちゃんとおばあちゃん。ハンセン病が完治しても帰る場所が失くなったり、長い間の隔離生活により社会復帰が困難な状況の中、現在でも133名の人名が愛生園を終の住処として暮らしている。

長島神社 と 教会

愛生園がある長島から、干潮にしたがって顔を出す細い道をたよりに歩いて渡ることが出来る、「長島神社」。神社を背にしてその対を見ると、園内にある「単立曙教会」を眺められる。入所前、医師から「療養は数ヶ月で病が治れば出られるから」と告げられた患者達も、療養所で生活を送る中で、ここが終生隔離の場であることを知った。治療薬が無い時代には入所後何らかの合併症で亡くなる人も多かったため、入所するとすぐに、葬式のために宗教の選択を迫られた。しかし、入所者にとってかけがえのない祈りの場であることには変わりはない。

人の世の涯とおもふ 昼深さ癩者の島にもの音絶えぬ

これは人の世の終焉かとも思う昼の深まったこの癩(らい)者の島に物音一つしない静寂ばかりが広がっている

(白描 末尾より)

暮らしの名残り

愛生園初代園長、光田健輔氏の提唱によって始まった「十坪住宅運動」により建築された「十坪住宅」(とつぼ住宅)は、建設資金を民間の寄付に求め、患者らが自らの手で建設した住宅で、園内の至る所に建っていた。他にも、整備された島の片隅で、日常生活を求めて患者らが協力して作った水田や石垣など、手ずから作り上げた暮らしの僅かな名残りが見られる。

癩は天刑である

加はる笞の一つ一つに、嗚咽し慟哭しあるひは呷吟しながら、

私は苦患の闇をかき捜って 一縷の光を渇き求めた。

―深海に生きる魚族のように、自らが燃えなければ何処にも光はない―

そう感じ得たのは 病がすでに膏盲に入ってからであった。

齢三十を超えて短歌を学び あらためて己れを見、人を見、山川草木を見るに及んで、

己が棲む大地の如何に美しく、また厳しいかを身をもって感じ、

積年の苦渋をその一首一首に放射して 時には流涕し時には抃舞しながら、

肉身に生きる己れを祝福した。

人の世を脱れて人の世を知り、骨肉と離れて愛を信じ、

明を失っては内にひらく青山白雲をも見た。

癩はまた天啓でもあった

(白描 序文より)

園内に常設されている喫茶店「さざなみハウス」では、ハンドドリップの珈琲、地元の野菜を中心に丁寧に作った定食や自家製ケーキなどを提供。喫茶店から生まれる対話を大切に音楽イベントや入所者と市民の交流の場としての役割も担っている。

窓際の席から望める穏やかな瀬戸内の海を眺めながら、さざなみハウスに集まる人と語らってみるのもいい。店に足を運ぶお客さんで一番長く長島で暮らしている人は、なんと90歳をこえたおじいちゃんだとか。本やインターネットでは知り得ることのできない歴史に触れることができる、かけがえのない場所である。

さざなみハウス

〒701-4592 瀬戸内市邑久町虫明6539

TEL. 080-2923-0871

営業時間:8:00〜16:00

定休日:月・火曜日

WHAT IS DISCRIMINATION ? / 差別とは何か。

皆そろって支持できる、言語化された答えは無いかもしれない。それでも、語らうこと、

考えることを、私たちはやめてはいけない。

政治家、学芸員、教育者、医療従事者、ファッションモデル、文化人、ダンサー、

岡山に結びつきが深い7人に、「差別とは何か」というテーマで言葉を寄せてもらった。

全く異なる分野で活躍する彼ら彼女らに向き合ってもらったそれぞれのディスクリミネイション。

貴方は、「WHAT IS DISCRIMINATION?」にどう答えますか?

加藤勝信

内閣官房長官/衆議院議員

昭和30年生まれ。東京大学経済学部卒業。大蔵省入省。平成7年衆議院議員加藤六月秘書を経験し、平成15年衆議院議員初当選。内閣官房副長官、一億総活躍担当大臣等歴任し、平成29年に厚生労働大臣ならびに働き方改革・拉致問題担当へ就任。自由民主党総務会長を歴任し令和2年厚生労働大臣として新型コロナへの対策に尽力。現在菅政権において内閣官房長官へ就任。

何が契機であろうと、

差別はあってはならないことです。

感染症は差別につながりやすく、その典型がハンセン病です。

ハンセン病は、感染力が非常に弱く、今日では治療法が確立されており、適切に治療すれば後遺症なく治る病気です。しかし、長い間、隔離政策を続けた結果、ハンセン病が恐ろしい病気であるとの誤った認識が広がり、患者・元患者やそのご家族は、偏見・差別の中で筆舌に尽くしがたい苦しみを受けてきました。また、らい予防法の廃止やハンセン病訴訟判決後も、 国による正しい知識の普及や啓発が不十分だったこともあり、元患者やそのご家族は現在も偏見・差別に苦しんでいます。

現在のコロナの状況下でも、感染者等さらには医療従事者をはじめコロナ対応に当たっている方々に対する不当な差別や偏見等の事案がみられます。感染症対策そのものにも悪影響があります。厚生労働省としては国民に対して科学的知見に基づいた正確で分かりやすい情報提供等を通じて、不当な差別や偏見の防止に努めてまいります。

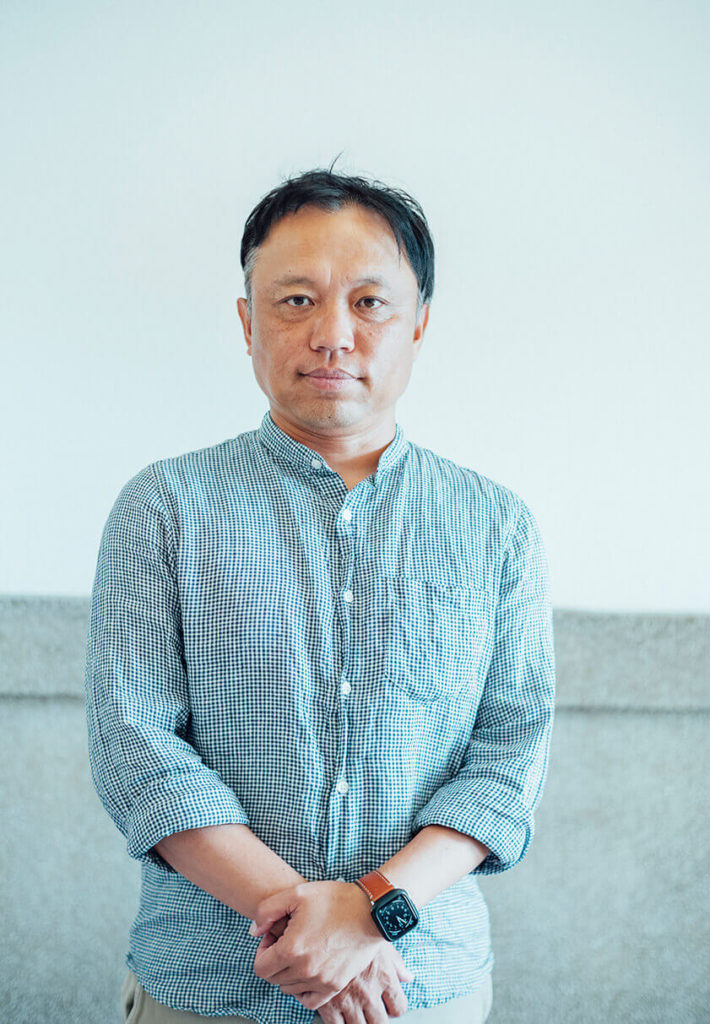

田村朋久

長島愛生園歴史館 主任学芸員

1976年、岡山県瀬戸内市邑久町生まれ。福山大学卒業後、民間企業での勤務経験を経て長島愛生園勤務。後に博物館学芸員資格を取得。療養所関係者にハンセン病問題を基礎から学び、見学者により近い目線でハンセン病問題の解説にあたる。現在はNPO法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会ロードマップ委員会委員長としても活動。長島愛生園歴史館事務局責任者、長島愛生園附属看護学校非常勤講師でもある。

感染症と差別。コロナ禍において 現代社会の課題として浮き上がった。

人は誰しも病気になりたくない。とりわけその原因が菌やウイルスにある場合、

目に見えないものへの恐怖は募る。結果、人々は原因に近い患者やその家族、

果ては医療従事者にまで差別の目を向けるのだ。

この国はかつてハンセン病の対策において大きな過ちを起こした。そして過った政策のもと、同調圧力が喚起され、

人々は国民運動として患者とその家族を社会から差別し、排除した。

そして時は流れ、いつしか無関心となった人々は、排除の歴史さえも忘れかけていった。

差別の果てに何があったのか。

人々が忘れかけた島は、今を生きる私達にメッセージを届けてくれる。

私たちが住む社会には様々な人がいる。

背が高い人。低い人。日本人。外国人。健常者。障がい者。むろん感染症患者も含まれる。

私たちは病気とともに生き、暮らしてきた。今までも、そしてこれからも。

槇野 博史

岡山大学長/医学者

1948年岡山生まれ。岡山大学医学部卒業。専門は腎臓内科。1996年4月岡山大学医学部第三内科教室教授。岡山大学大学院医歯薬学総合研究科長、岡山大学理事・病院長を経て、2017年より岡山大学長。SDGsパートナーシップ賞(国立大学法人岡山大学)

多様性と包摂性に富む社会の実現に向けた

「大学という知の府」の役割

私たちはこれまで、医療や教育など様々な分野における人材育成と研究活動を通じて、常に新たな知的領域を開拓し、その成果を広く地域・世界に発信してきました。時に人は、他者や周囲の環境に何らかの「違い」を感じると、それを排除しようとします。しかし、これまでの苦い経験や多くの史実から、往々にしてそれが「無知(よく理解していない)から来る不安」によって容易に引き起こされることを、私たちは理解する必要があるのではないでしょうか。これから先の日本が、差別のない持続可能な社会として同じ過ちを繰り返さないためには、私たちはこのことを理解し,学び続けなければならないと感じています。誰一人取り残さないSDGsを推進する岡山大学は、地域社会に開かれた知の府として、誰もが学び、繋がり、高め合う、豊かなダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を体感できる「共育・共創の場」を提供してまいります。

吾浦恵美苗

看護師

1984年広島生まれ。岡山医療センター(NICU)などを経て、2016年に全国でも数少ない小児専門の訪問看護ココロステーション mimo(株式会社フェアチャイルド・コンタクト)を開設。医療ケア児や育児支援などの訪問看護を行なっている。

世の中には、無数の「差別・偏見」が

存在し、消えることはありません

私は医療従事者として障がいや病気による差別を身近に感じています。「差別・偏見」の実態をよく理解し私たち自身の鈍感や無関心をなくさなければならないと考えています。普段は「差別」を意識して生活することがなくても新型コロナウイルス感染症の存在は「差別」を身近に感じさせました。心底にある弱い感情は人に理性を忘れさせ、他者との差別化によって安心を得ようとします。それこそが虚しい行為であると思います。しかし、「差別」を無くす努力ができるのもまた人なのです。

ハンセン病にまつわる「差別」の歴史を思い出し、同じ過ちを犯さない、病める人を苦しめない行動に努めたいものです。明石海人の歌は、平穏な日常を一瞬で失う切なさ、「差別・偏見」による苦しみを訴えています。「差別・偏見」のない、成熟した社会を願うばかりです。

神原むつえ

モデル

1993年岡山生まれ。国内外ブランドのコレクションで活躍中のファッションモデル。2020年からパリ、ロンドンのコレクション出演。adidas asiaキャンペーン、LIMI feu 他LOOKBOOK、広告にも多数出演。

差別って受け手がどう捉えるかだと思う

正直な話、差別ってよくわからない…わからないし、実際に目の当たりにしていないからニュースを見ていても実感がない…コロナウイルスの蔓延により全世界で活動制限が始まった時、私はパリにいた。中国から謎のウイルスが出たって全世界でニュースになって、日本でも感染者が広がって、フランスでも感染者が広がって、常に自分の耳に入るようになった。日本では皆がマスクをして感染予防。 じゃあフランスでは? フランスではアジア人に近づかない、目の前で口を塞がれる、好奇な目で見られる。一部の人だけど。私からしたら些細なことだけど、これもきっと差別だと思う。でも、実感はない。相手にとっては「区別」かもしれないから。差別って受け手がどう捉えるかだと思う。本人の意思と反していても差別と思われることもある。私も行動言動は気にしていかなければいけないと強く思った。私が実際に見ていない世界、実際に感じていない世界。そこにはきっと差別はたくさんある。教科書の話だと思っていた。でもニュースで見る世界。SNSで呼びかけるよりも、今やらなければいけないことを私も見つけて探していきたいと思う。

“Cebo” Terry Carr

Next Generation New York Studios代表

1977年生まれ、アンティグア島出身。その後米国ニューヨークで育ち、5歳の頃から踊り始める。2003年日本に移住、2005年NXGNスタジオを開く。米国、日本、韓国、カナダ等世界の大規模ダンスバトルで数々の優勝歴、フランスの世界大会でも受賞歴あり。世界中でダンスの素晴らしさを伝えている。

I have been singled out in Japan because it is a homogenous society. So yeah the police stopped me many times and followed me home. The older Japanese were startled by me on many occasions. For me it was not so bad because I am a foreigner. For my daughters on the other hand who were born in Japan but their skin is black. They had a tougher time with school aged kids. My wife and I went to their school on multiple occasions to speak to the teachers about things that were said by students and teachers alike that were harmful to our daughters. I think our commitment to teaching the people in Okayama about us and where we are from. We were able to make a huge impact on Okayama. I am grateful that Okayama opened up its heart to me and my family.

Photo Credit: NIKISSIMO

能勢伊勢雄

写真家/美術展企画/Live House PEPPERLAND主宰

1947年倉敷生まれ。写真家、前衛映像作家、音楽・美術評論家(批評)、書籍編集、音楽CDプロデュース、現代美術展企画等。さまざまな表現の交錯する場として1974年に老舗Live House『PEPPERLAND』を設立。公認校「美學校・岡山校」校長。2018年「福武文化賞」受賞。慶應義塾大学アート・センター収蔵作家。

感染症の「差別」が生み出した詩人

感染症の本質は「恐怖」の伝播である。特効薬が無い段階では不安や恐れが増幅し、この恐れが感染者と言う具体的な姿として現れたとき、遠ざけ排除した結果、「差別」を生む。このように考えると日常でソーシャルディスタンスを気にして距離を取るのも、軽度な差別の始まりといえる。感染者と接触を避けるしか方法が無いと考え、隔離という方策に向かう。ハンセン病や新型コロナも同様である。長島愛生園はこの隔離施設として誕生した。ヨーロッパでペストが蔓延しパンデミックを引き起こした時代にH.ウォルポールは『オトラント城奇譚』(牧神社1975)を書く。ペストの災禍の中、迫りくる死との直面が内省を促して、神霊にすがる謙虚な「個体主義」を芽生えさせた。聞き慣れない言葉かもしれないが、個体主義は近代が生み出した「個人主義」という偏狭なイデオロギーではない。これが明石海人という詩人の内面に生じたことだ。我々の日常で、この個体主義の境域にまで到達することは稀だ。当時、不治の病とされたハンセン病という十字架を背負った詩人は歌集『白描』(改造社 1939)の序文を次の言葉で締め括った。

人の世を遁れて人の世を知り、骨肉と離れて愛を信じ、

明を失ってからは内にひらく青山白雲をも見た。

癩はまた天啓でもあった。

ここに差別され棄民となり、神霊に向かい合わざるをえなかった明石海人の姿が読み取れる。親交を結ばせていただいている藤原敦という写真家がいる。彼は8歳の頃、両親に連れられ、当時、事務部長を勤めていた伯父に会いに長島愛生園を訪ねている。その35年後、写真家となった藤原敦は再びこの島を4年おきに訪れ撮影を続け、写真集『詩人の島』(蒼穹舍刊2015)を上梓したのである。この写真家のカルマに基づく誠実な写真記録(ジャーナリズムな記録写真ではない)を見るにつけ、自らも認知症を患う体験から森崎東監督が語った「記憶は愛である」という言葉を思い出す。 最後に、感染症を題材にした小説『夏の災厄』(毎日新聞社刊1995)を書いた篠田節子は新生活様式と言われる「三密」回避やソーシャルディスタンスに関して「コロナの終息した段階で速やかに元に戻る一過性のモノだ。」と発言していることを忘れてはならない。 (文中敬称略)