INHERITANCE, INNOVATION

《日本の青》に魅せられて

デニムの青。インディゴで染められたタテ糸と、未晒しのヨコ糸で織りなすグラデーション。青を《日本の青》にするために奮闘した先人たち。今日ある「ジャパン・ブルー」のDNAを受け継ぐのは児島で生まれ児島で育った生粋の染色職人、蓮岡佳明。次の世代へ継承されるべき日本の手仕事がここに在る。

YOSHIAKI HASUOKA/PACIFICA

手染めの青に秘められた未来

児島の象徴、ジャパンブルー社の前身である「藍布屋(らんぷや)」から独立。

独自の発想で様々な挑戦を続け、多くのクリエイターからのオファーは引きも切らない。

藍も使う。インディゴも使う。

譲らないのは《手染め》のみ。妥協しない「紺屋」の、奥深く知られざる染色の世界。その背中が語る。

天然藍とインディゴ、それぞれの魅力を追求したい。

デニムは、フランス南部のニーム地方にあった綾織りがルーツ。ちなみに「ジーンズ」は、イタリアのジェノバから各国へ伝えられたことから「Gêne(ジェーヌ)」になり、英語に転じて「jean」となったものとされる。1960年代に登場した日本のジーンズは、もれなくアメリカ産のデニムを輸入してつくられていた。国産のデニムが生まれたのは1970年。クラボウと福山市のカイハラによって共同開発されたデニムは大きな反響を呼び、リーバイス社が採用したことをきっかけに、数々の国産ジーンズブランド設立にもつながった。さらに続くビンテージブームの到来により、「リーバイス501XX」のレプリカモデル「701XX」にも使用されたクラボウのセルビッチ・デニムが登場するなど、愛好家のニーズと時代に応えるように新たな技術が次々と派生していった。「《ジャパン・ブルー》を表現するって目的のためだけに、デニムに藍染めを採用するなんて面白すぎる」。熱狂的なブームの中で、現「ジャパンブルー」真鍋氏が興したテキスタイル会社「コレクト」とグループ会社「藍布屋(らんぷや)」が《日本の青》をデニムに組み入れられないかと試行を続けていた最中。児島で育った蓮岡氏は、そんな同社の取り組みに惹かれて入社を決める。藍染めの職人になりたいと切望していたものの、本場に行かなかったのは児島のジーンズの方が身近で好きだったから。「この世界に入ってはじめて藍を使ったデニムはないって知りました(笑)。とにかくジーンズが好きだったから、インディゴでも藍と同じ手法で《手染め》をしているのはすごいと思っていました」。真鍋氏をはじめ、後に顧客になるデザイナーたちからも背中を押され、染色職人として独立。18年余が経過した現在では、有名デザイナーたちがこぞって使いたがる高い技術を持つ職人である。

どこまでもディープな《手染め》の世界

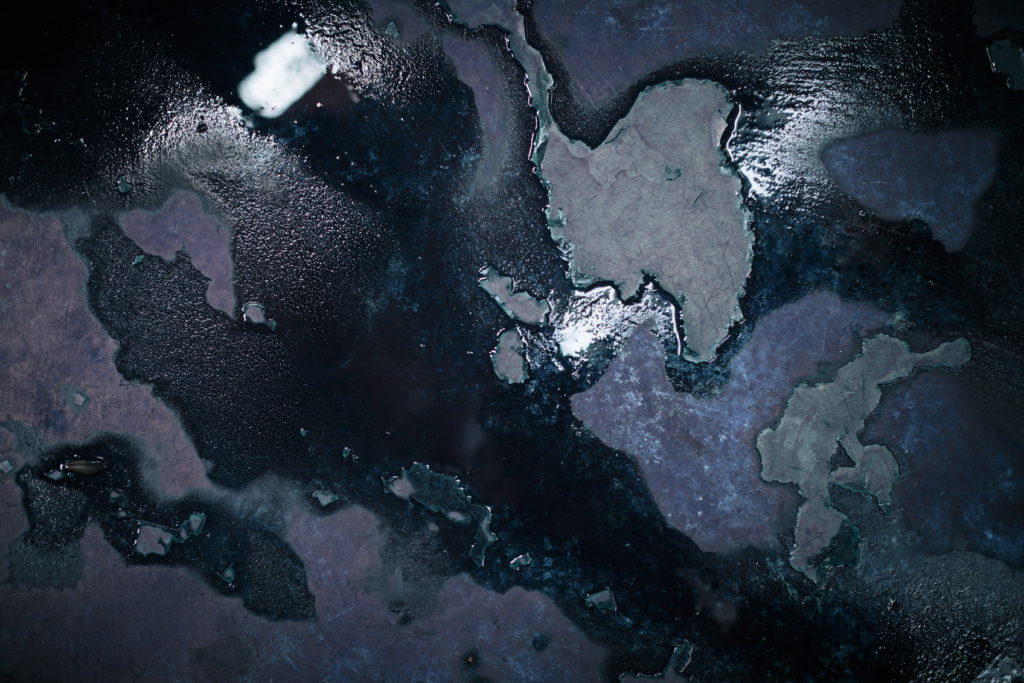

現在、デニム染色に使われているのは専ら合成染料のインディゴで、日本の藍とインディゴは厳密には異なるものなのだが、その境目は曖昧に表現される。「日本では藍の代用品的位置づけのインディゴだけど、僕個人としては藍の濃紺よりも、インディゴのくすんだ色合いのほうが日常着としては相応しいんじゃないかなと思う」。藍は材料の希少さももちろんだが、染料素材としてとてつもない時間と労力が必要なのだそうだ。「藍は染料として使えるようになるまでに準備に一ヶ月、染料となった後も毎日使い続けないとダメになってしまう難しい素材。半日で染料素材として使えるようになるインディゴが主流になったのも、増える客のニーズに応えるためでしょう」。藍は毎日の管理なくして気安く使える素材ではない。だからこそ高級品としてのアイデンティティを確立できている側面もある。「どちらが優れているというのではなく、それぞれに魅力がある。どちらを選ぶか生かすのかは、相手が何を重視するか。僕は《どんな製品にしたいのか?》求められるクオリティを表現することだけに心を砕きたい」。工業製品のインディゴに、手染めによって《生命》が灯される。ムラ感やランダム感、ぬくもり、奥深さ。蓮岡氏がこだわるのは材料ではなく《手染め》という技術だ。「あるデザイナーさんに、『皿の上にただ刺身が並べてあっても味気ない。刺身と一緒にツマや海藻、山葵が盛られるから刺し盛りになる。蓮岡さんの所は、いわば刺し盛りのツマや海藻のような存在』と言われ、とても励みになりやりがいを感じたんです。。ブランドって、沢山の製品が集まってブランド。無くてもいいかも知れないけどそれが無ければ世界観が完成しない、全体の印象をまとめ、締めるもの。それが今の僕が目指すところなんです」。自己主張、自己表現はしない。「それぞれの想いやブランドに寄り添うことに価値を置きたい」。染色の製造工程の動画配信や見本の送付サービスなど独自の取り組みも、クライアントを第一にしている彼の信念の表れだ。

気軽な《染め》を提供したい

「昔はどんな街にも染色屋が一軒はあって、古着を染め替えしては気分を変えて楽しんだそうです。そんな話からも、藍は身近な人との繋がりに似てるなって。そういう楽しみ方もアリだと思う」。服だけでなくもっと幅広く、身近に染めを楽しめる方法を模索中だという。エシカル、サスティナブル、目指すべき環境配慮ムーブメントの手法としても《染め替え》があったとしたら、きっと面白い。「東北地方では秋祭りの前にふんどしを藍で染め直していたそうですよ」。高級な献上品としてだけの藍ではなく、庶民がハレの気分にも浸ることができたのが《青》なのだろう。江戸時代に使われた染め物屋全般の代名詞は「紺屋」。《青》は今も昔も日本人にとって特別な色なのだ。

昔、京都で使われていた高機の部材を集め、日本に数人しかいない織機職人に組み立て改造を依頼した広幅厚地織物ができる世界に一台の手織り機。児島の旗艦店では日々実演も行っている。一定の力加減で織り続けていくのは熟練の技術とかなりの集中力を要するため、1日に80センチ程度しか織り上げることができない。

生まれ育った児島で「染色屋」の自分がすべきこと

幼い頃、お小遣いを貯めて買ったのはリーバイス501。児島の国産プレミアムジーンズは、憧れだった。「大人になり、自分がつくり手側に立ったことで見える景色が変わったのかもしれませんが、児島は夢と理想を叶えてくれる絶対的な場所という訳ではないと思う。だから《聖地》という言葉にポジティブな思い入れはないかな(苦笑)。ただ、技術の集積地としての存在感が圧倒的なのは絶対。染色、織布、縫製、そして多彩な加工。ジーンズの複雑な工程の多くが集約され、しかも選択肢も多彩。世界を見てもこんな場所は児島だけなのでは。これは本当に誇れることだと思う」。独立当初、先輩のデニム職人から『君の求める青はどんな青?』と聞かれたことがあった。当時は答えられず言葉に詰まったが、今、ひとまず辿り着いた答えがある。「インディゴも藍も、それ以上でもそれ以下でもない。お客さんの数だけ《青》があり、常にそれらに沿った言葉とモノを提供したいと思っています」。先人達が挑戦し続けて実現させた、デニムの新しい価値。その上に、次世代のデニム、また児島の発展を担う一人の紺屋として蓮岡氏が積み上げていきたいのは、《表現力》。お客さんが描く発想に寄り添うことを目指すが、手染めの手法を選んでいる以上それ自体が困難なところにある。しかし、だからこそ積み重ね生まれる表現を探求していきたいと言う。まだ見えぬ《ジャパンデニムの新しい表現》とは、どんな姿なのだろう。

最近始めたプロジェクトは、お気に入りのTシャツなど既製品を預かり、各々の好みや仕上がりのイメージを聞いて自分好みに染める、世界にひとつだけ、一点モノの製品染め。個人オーダーで1点から可能。ちなみに来訪してその場で相談しながらも応相談。予測通りとはいかない驚きと発見も手仕事ならでは。

(右下)インディゴと藍のニット帽。同じ製品でも比べると色の違いがよくわかる。(左上)玉島ダルマ虎製造所さんに素体を譲ってもらい染色したダルマは、由加神社本宮にて取扱中。(左下)安曇野縫製と共に作成した、生地を解き、再び一枚に編んで染めるアップサイクル生地(裂き織)。思い出の服などを割いてタペストリーなどに加工できる。

※フルオーダーT-shirt(右ページ)、ダルマ、裂き織のアイテムは、すべてDMにて受付可能。

(Instagram_yoshiakihasuoka)